意味の手触り|選ぶことは、想像力を手渡すこと。

ブログには、ふたつの種類があります。

目的や気分にあわせて、お好きなほうをお選びください。

お金がなかった頃、図書館の本に救われた。

割り勘が当たり前の時代に、惨めだと思った夜もある。

でもページをめくれば、世界は広がっていった。

想像力が、自分をどこへでも連れていってくれた。

本は情報じゃなかった。

生きる手触りだった。

国会図書館のデータベースを開けば、

昔なら“稀覯本”と呼ばれた本さえ、PDFで読めてしまう時代になった。

知っているか知らないか、それだけの差があまりにも大きい。

もはや「持つ」こと、「買う」ことには価値がないと言われても、

それは確かに一理ある。

でも、それだけで済ませたくなかった。

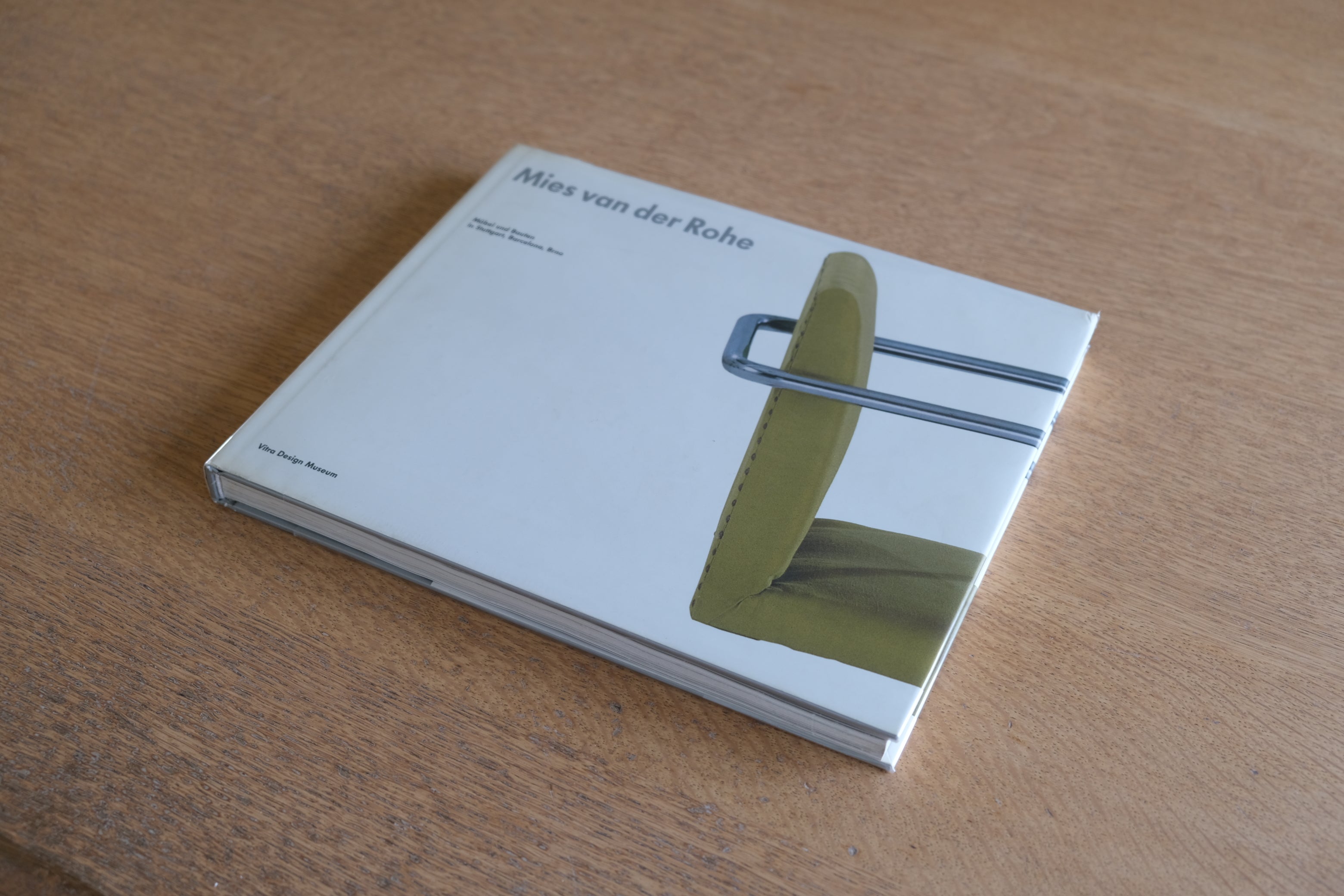

触れることでしか得られないものが、たしかにある。

FAXに光を見出すように、

インクのにじみや紙の重さに、

“意味の輪郭”が宿っていると思った。

言葉が届かないところにも、手触りは届く。

それは誰かの記憶を呼び覚ますものかもしれないし、

まだ言葉にならない未来を想像させるものかもしれない。

ぼくにはオンラインという武器がある。

でもそれは、人を切るためのものじゃない。

お師匠から受け取ったこの道具は、

想像力で世界を切り拓くために持たされたものだった。

検索ワードの奥に、まだ誰も語っていない文脈がある。

画面の向こうにいる誰かへ、

“意味を編集して届ける”という行為こそ、

いま、ぼくが選んだ仕事のかたちだ。

選ぶことは、過去を遡ることじゃない。

誰かの未来に、静かに種を蒔くことだ。

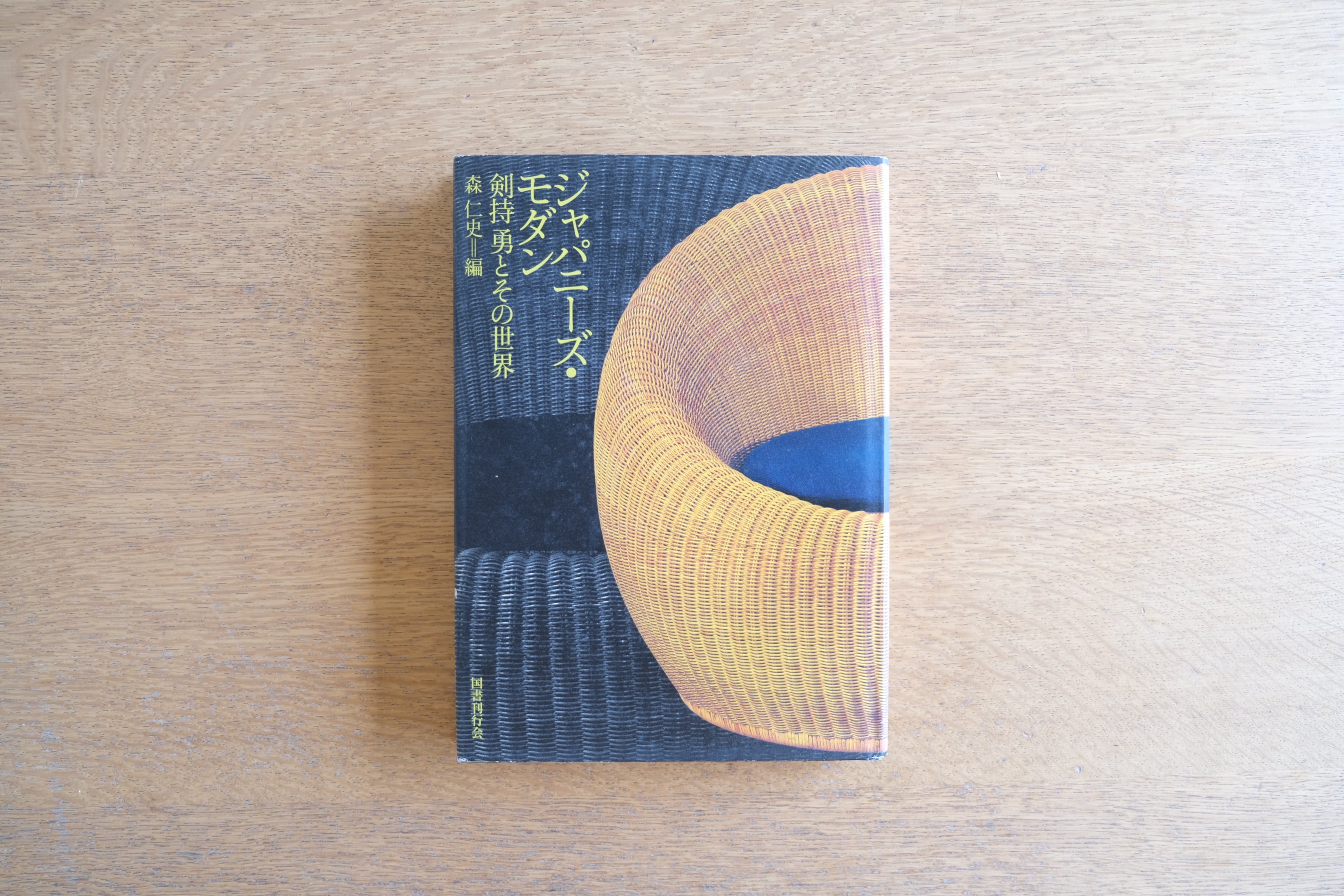

ぼくは「古書店」をやっている。

だけどそれは、“本を売る”というより、

想像力を渡す営みだと思ってる。

便利さの時代に、意味の手触りを届ける。

それができるなら、たとえ小さな店でも、

ぼくにとっては、十分な革命だ。

誰かの記憶を呼び起こす一冊を、

いつか誰かの未来に置いておけたら。

それだけで、この商いは意味がある。

読みものを楽しむ:

次回予告

来週木曜日(5月23日)は、

**「在庫のささやきを聴く——再出品の判断を“人間らしく”するための仕組み」**をお届けします。

売るか、残すか。

静けさをまとう在庫と向き合うことで、

“選ばないこと”の意味にも、少しずつ光が射してきます。