モノを超えて | 静けさと、商いの記録

スペックでも、価格でもない。Helveticaが、なぜそれを選んだのか。私たちは、古いモノに宿る意味を言語化し、価値を理解し、引き受け、次の時代へ継承していく。

気配の先へ

コレクションとは、集めることではない。残ったものを、あとからそう呼ぶだけ。集める行為と、時間の中で残る結果を切り分けながら、コレクションの本質を整理する。

気配の先へ

投資ではない価値をどう考えるか|ヴィンテージ・古書・美術の共通点

投資になるかどうかとは別の場所で、価値が立ち上がる瞬間がある。それは価格がつく前から、時間と判断によって静かに育ってきたものだ。

気配の先へ

モノの価値はどこから生まれるのか|家具・古書・アートを横断して考える

家具・古書・アート。ジャンルを超えて残るものには共通する構造がある。価値は古さや価格ではなく、時間の中で選ばれ続けた結果として立ち上がる。

気配の先へ

アーカイブとして残るものの条件|資料・家具・工芸に共通する視点

アーカイブとして残るものは、最初から特別だったわけではない。意味がありそうだと判断され、手放されず、語られ続けた結果として残っている。

気配の先へ

ヴィンテージ家具を見送った理由|迷って買わなかった判断と、価値が残る時間の話

そのページを閉じたとき、あなたは正しい判断をしたのだと思います。 迷いは、情報不足から生まれるのではなく、自分の時間と向き合った結果として生まれるもの。 買わなかったという選択もまた、モノと時間を共有したひとつの記録です。

気配の先へ

神戸は“巡らせる都市”、京都は“残す都市”。フィッシュ・ダンスを起点に、文化の循環とデザインの行方、ヴィンテージ市場との接点を考察する読みものです。

気配の先へ

売り抜けるという選択|不動産・株・家具に共通する出口戦略と暮らしの美学

不動産も株も家具も、「買う」のは容易いが「売る」のは難しい。出口戦略をどう描くかで、資産は資産にも負債にもなる。天国へは何ひとつ持っていけないという前提のもと、世代ごとの戦略と、暮らしの美学を考えます。

気配の先へ

モノが選ぶ行き先 ― 転売と循環の美しさ|選品舎の思想と静かな商い

モノは所有されるためだけに存在しているのではなく、静かに行き先を選びながら旅を続けています。転売や流通の裏にある「循環」という視点から、選品舎が見つめるモノと商いの物語を記します。

気配の先へ

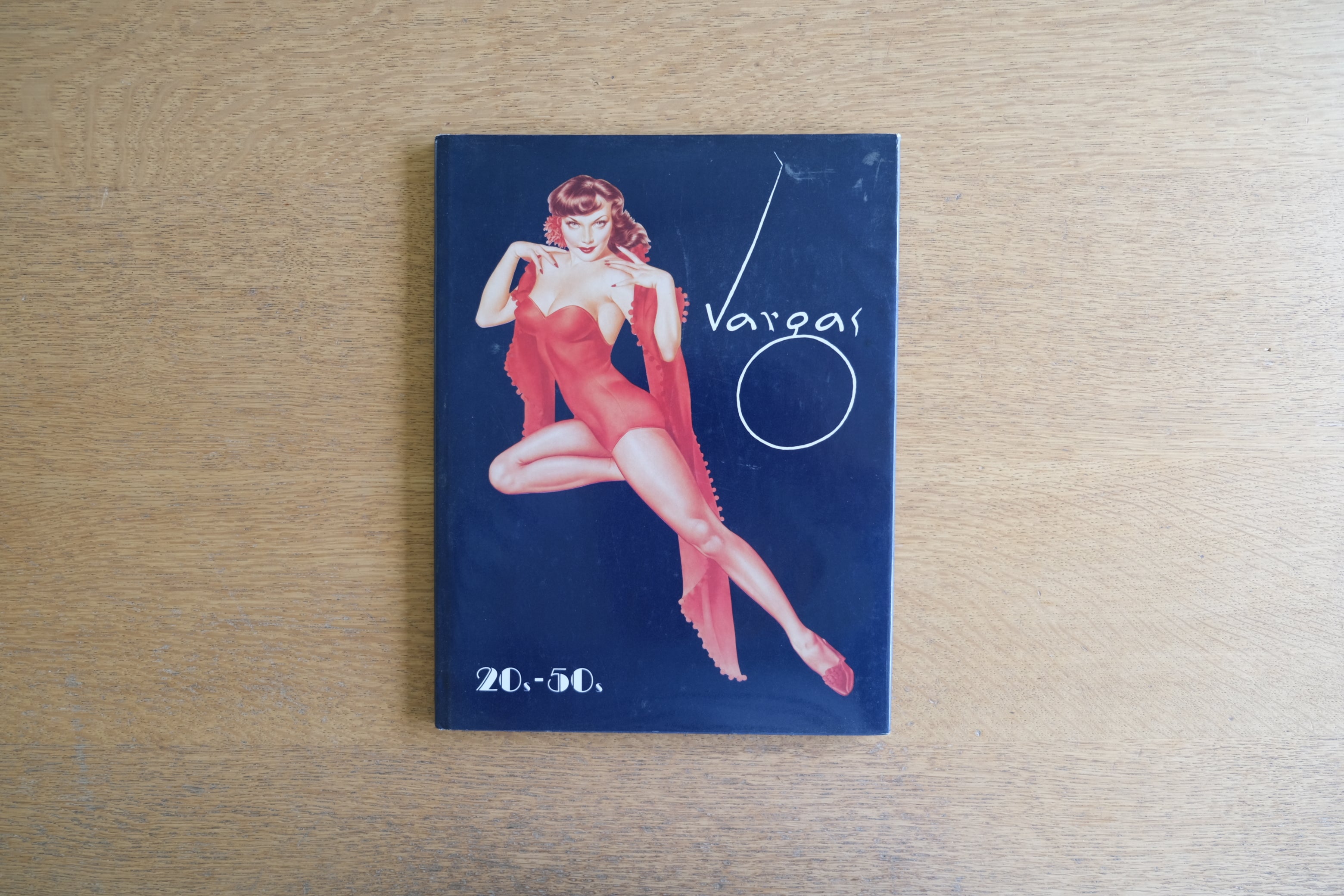

図録は、美術を自分の生活のリズムで受け取るための静かな装置です。バブル期の印刷文化、紙が持つ確かさ、ページを梯子する楽しみ──図録が未来へ運んでいくものについて書きました。

気配の先へ