記事: アントニオ・チッテリオと坂田和實「不道具」──美しさと市場価値の違い

アントニオ・チッテリオと坂田和實「不道具」──美しさと市場価値の違い

ブログには、ふたつの種類があります。

目的や気分にあわせて、お好きなほうをお選びください。

記号になるかで価値は変わる

美しいかどうかは、あくまで個人の価値観だ。

しかし「記号」になるかどうかで、市場における価値は大きく変わる。

ここでいう記号とは、デザイナー名やブランド名、あるいはシリーズ名だ。

一度名前が付与されると、それは検索可能な存在となり、参照され、所有欲やステータスへと変換される。

逆に名前のないものは、美しさがいくらあっても記録に残らず、次世代に届く保証がない。

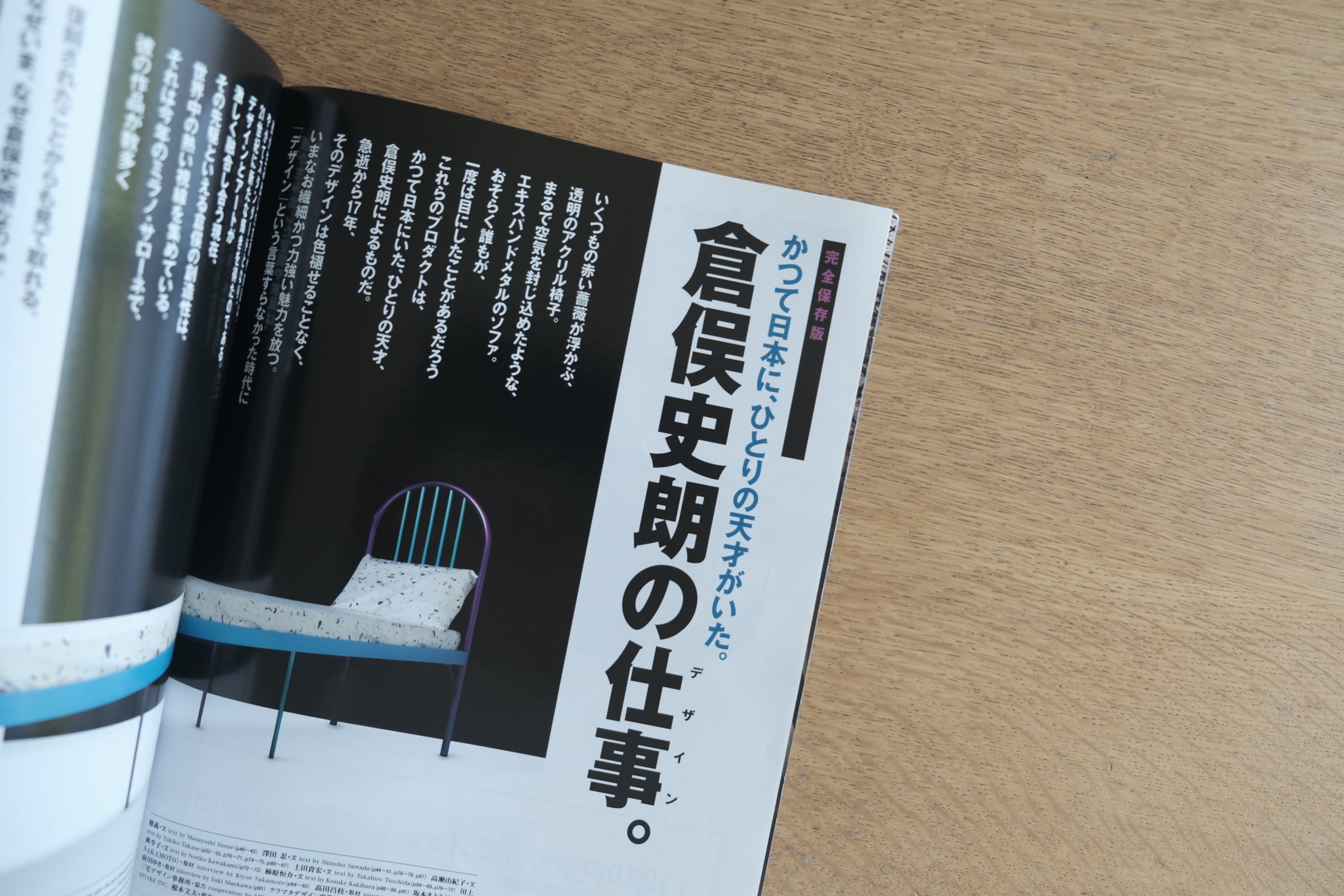

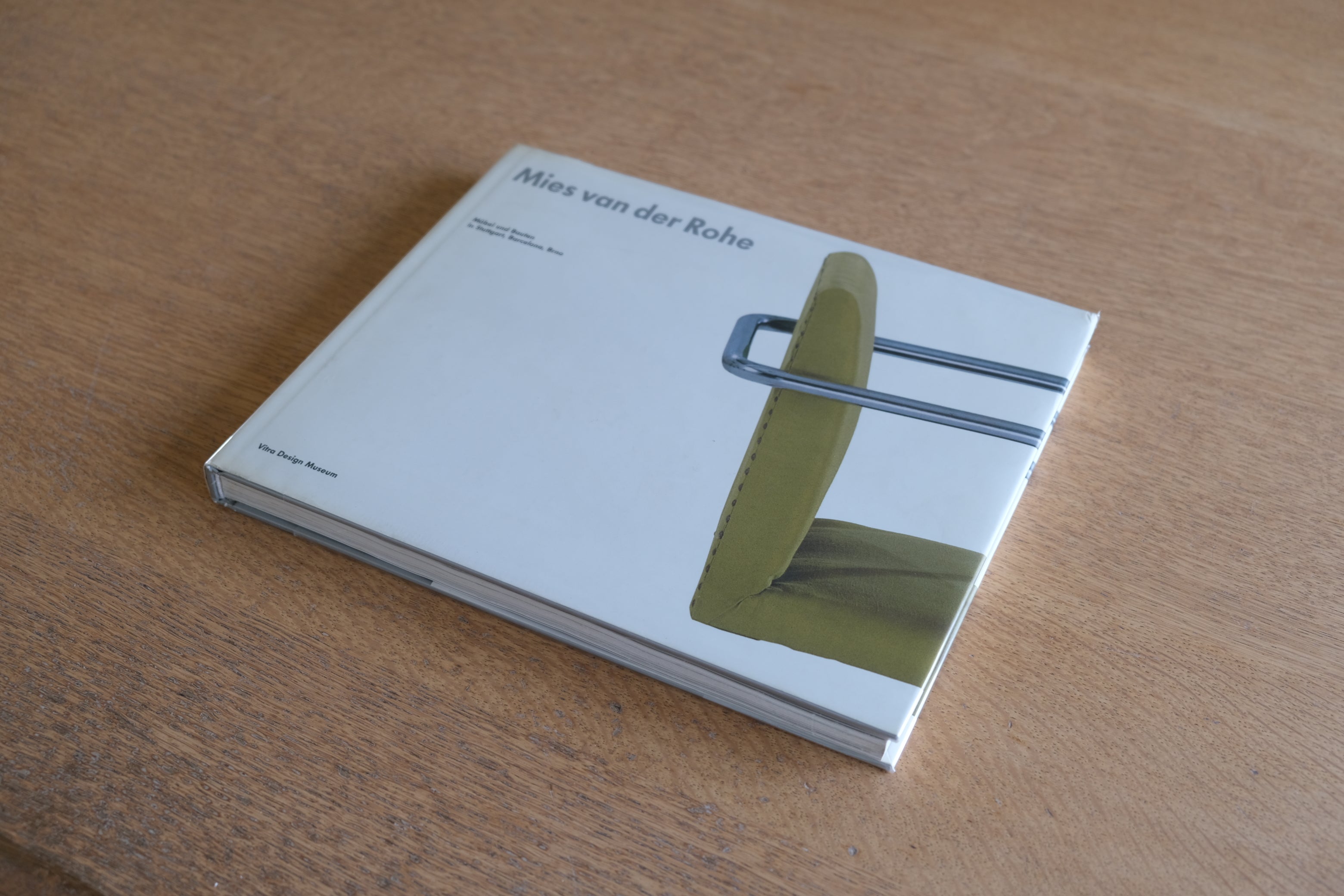

アントニオ・チッテリオの家具とその評価

アントニオ・チッテリオ(Antonio Citterio)は、イタリアを代表する建築家・デザイナーだ。

B&B Italia、Flexform、Vitraといった名門ブランドとの協働で数多くの家具を生み出し、ホテルやオフィス空間を洗練された雰囲気にまとめ上げてきた。

そのデザインは端正で、建築的な構造美を持ち、時にラグジュアリーホテルのような雰囲気を纏う。正直、私は好きだ。

しかしセカンダリーマーケットでの需要は限定的だ。新品時には高級感を放つが、中古市場では指名買いが少なく、価格も伸び悩む。

ここに「評価」と「流通」の乖離がある。どれほど端正で美しくとも、記号としての強度を持たなければ市場では残らない。

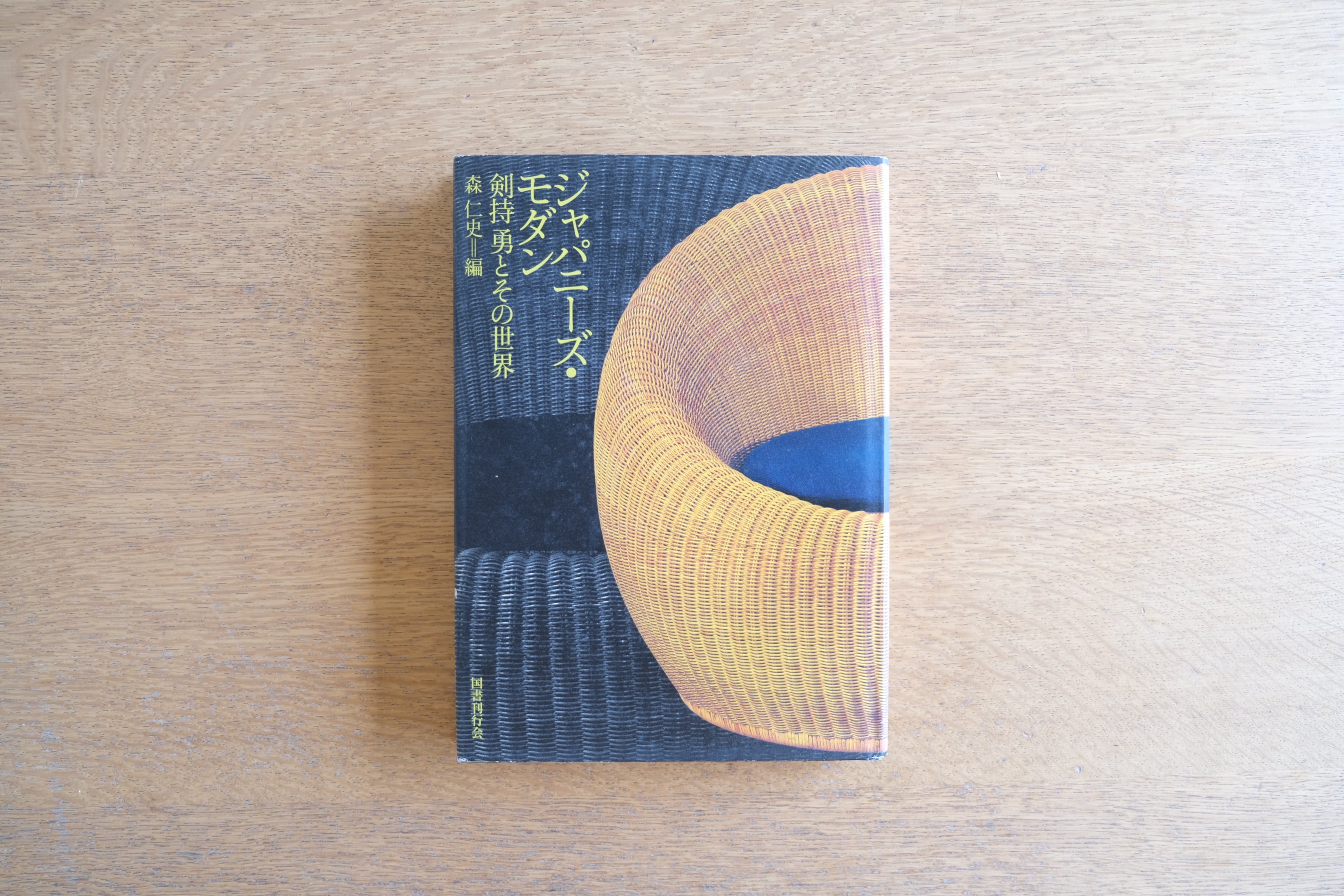

坂田和實と「不道具」という思想

一方で、日本の古道具の世界に新しい価値を持ち込んだ人物がいる。

「古道具坂田」として知られる坂田和實だ。

彼は、歴史や来歴を背負う骨董の世界において、あえて文脈を切り捨てた。

「役立たずでも、美しいもの」を「不道具」と呼び、ただ“いま、ここ”に存在する造形として評価したのである。

その視点の提示は大きな衝撃を与えた。

無印良品の仕事にもつながり、日常の中に「美」を持ち込むライフスタイル提案へと広がっていった。

だが、市場流通としては脆弱だ。思想は強いが、名もなく、検索されず、次の世代に届きにくい。結果として、その価値は一代限りで終わりやすい。

メルカリにおける古道具の現実

例えば、メルカリのような検索主導の場ではどうだろうか。

「古道具」という言葉で出品しても、検索にヒットしにくく、埋もれてしまう。

もちろん「坂田和實」「不道具」といった名前を借りれば一時的にアクセスは伸びる。

しかしそれは人物や思想の記号を利用しているだけで、モノ自体の力ではない。

モノに光を当てる方法は、結局のところ販売主に宿る。

言葉を与え、意味を与え、文脈を示すことでしか、名もなき古道具は次の世代に届かない。

セカンダリーマーケットの冷酷さ

市場は残酷だ。

好き嫌い、美しいかどうか、といった曖昧な基準ではなく、記号として強度のあるものだけが残る。

オークションや中古市場で顕著だが、「名前があるもの」は必ず検索される。

デザイナー名、ブランド名、シリーズ名――これらは検索キーワードそのものであり、参照される仕組みに乗る。

一方で、無名のまま美しいだけのものは、次世代に届かず、流通からこぼれ落ちていく。

思想や感性は確かに大切だ。だがそれだけでは市場を越えられない。

選品舎の選品基準

好きだから残るのではない。

記号としての名前と記録があるから、未来に届く。

それが、私たちの選品基準である。

そして市場は冷酷だ。

だが冷酷だからこそ、基準を持つ者だけが、未来へと渡すことができる。

読みものを楽しむ: