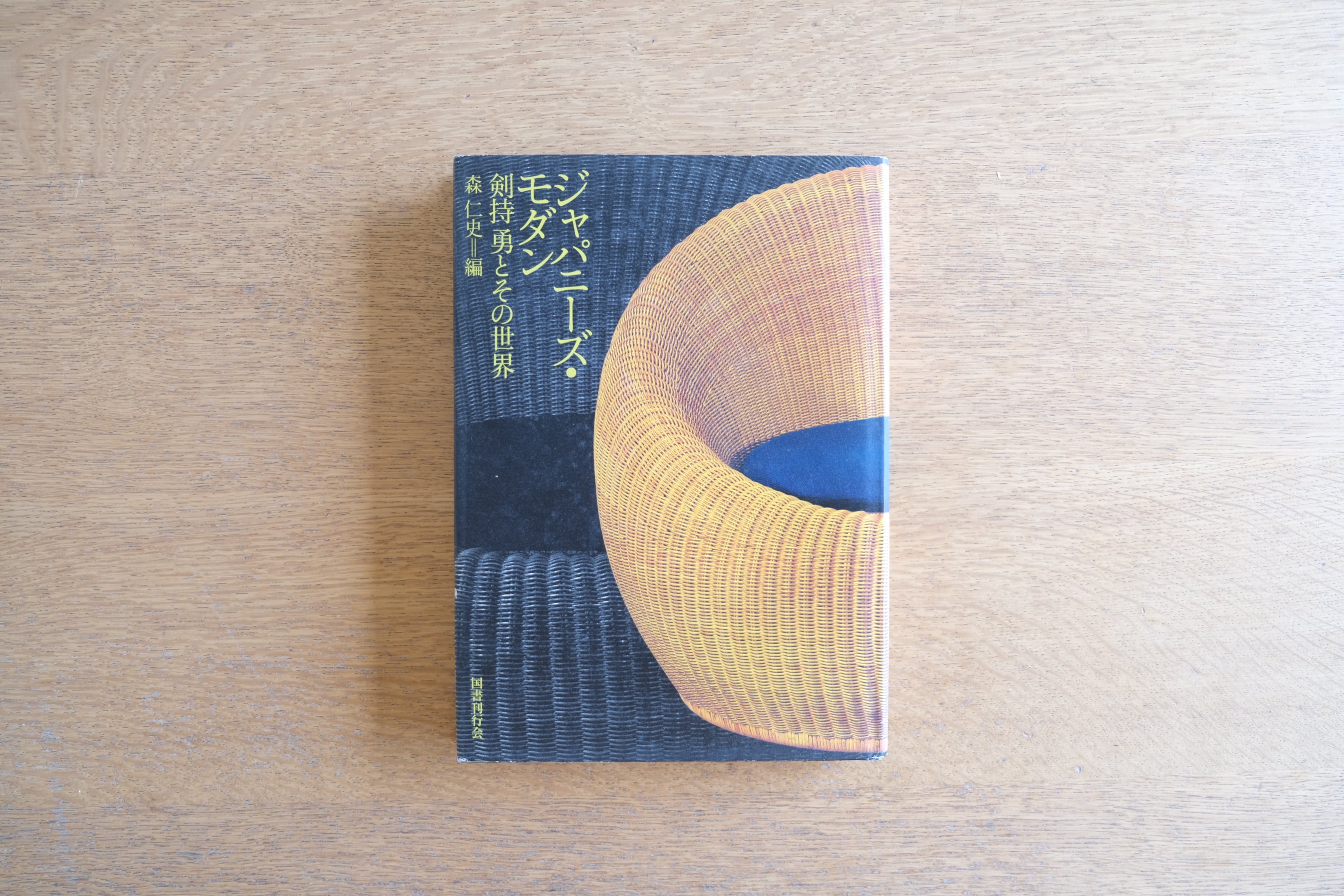

倉俣史朗《Melody in F》をめぐって──プロダクトが渡っていく系譜

1987年にデザインされた倉俣史朗の《Melody in F》という小さなテーブルが、昨年クリスティーズのオークションに出品されていた。落札額は8万8,200ユーロ──当初の予想を大きく超えて記録されたことを、ニュースのように眺めました。

この出来事は、デザインプロダクトが「どこで価値を持ち替えるのか」という問いを、私に突きつけた。

どこで誌面に載っていたのか、はっきりした記憶はない。ただ、そのテーブルの存在を目にしたとき、私は「プロダクトが渡っていく」という系譜について考えていました。

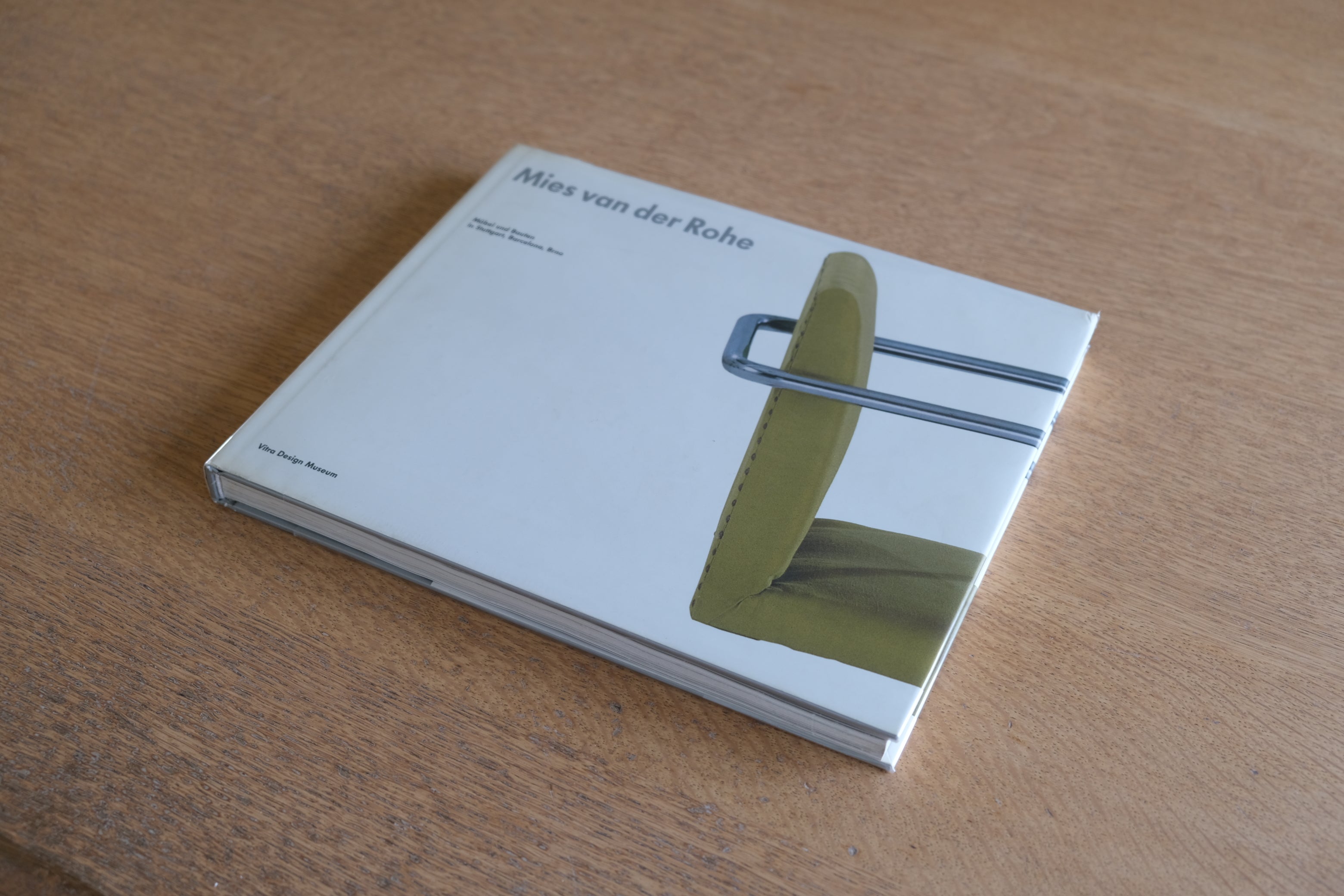

デザインがアートへ接続する瞬間

倉俣のテーブルは、もともと実用家具として設計されたものだ。しかし、ユニークピースに近い存在は、ときに「唯一性」と「物語性」で評価され、美術品市場へと接続していく。

デザインプロダクトがアートと同じ場で競り落とされる──それは、プロダクトの宿命が「使用」から「記録」へと移行する瞬間でもあります。

1980年代の前衛的なデザインが、数十年を経て美術品として再評価される。その現象は、時代を超えて価値が組み替えられることを雄弁に語っています。

商いと循環

私は、古書もヴィンテージ家具も「非売」という札をつけずに扱ってきた。どれほど希少であっても、最終的には誰かの手に渡っていくことを前提にしている。

私たちは、所有することよりも、渡した後の時間に価値が宿ると考えている。

本も家具も、自分のもとから離れていくたびに、どこかで新しい記録や価値を生み出す。倉俣のテーブルもまた、誰かの空間を経て、市場を経て、次の人の元へと渡っていったのだろう。

モノは止まらない。持ち続けることよりも、手を離したあとにどう循環していくか。その流れにこそ、美があるように思う。

所有は一時のこと

書物も家具も、集めるときには熱を帯びている。しかし、所有は一時のことにすぎない。大切なのは、どのような眼でそれを見送り、どのように記録するかです。

私たちが選ぶものは、最終的に誰かの手へと渡っていく。渡った先で再び新しい時間を重ね、その物語を更新していく。その営みは、単なる売買以上に「文化の循環」と呼ぶべきもの。

あとがきにかえて

倉俣のテーブルを見送ったオークションのページを閉じながら、私は自分の書棚を思い出した。売ってきた本の数々──そのすべてが、今もどこかの棚で新しい意味を宿しているはず。

ものが残るのではない。

価値を見出した人間がいて、渡した人間がいたから、残り続けていく。

あなたの手元にあるものは、いま、どの時間を生きているだろうか。

この記事について

本記事は、選品舎/Helvetica を運営する大西健が執筆しています。

ヴィンテージ家具・古書の選品、販売、記録を通じて、

「残るもの/残らないもの」の判断基準を実務の中で整理しています。