売り抜けるという選択|不動産・株・家具に共通する出口戦略と暮らしの美学

出口戦略と暮らしの美学

買うのは容易く、売るのは難しい。不動産、株、家具、古書──形は違えど、同じ課題が横たわっている。

これは投資指南の記事ではありません。

モノを所有してきた人が、次の段階へ進むための「出口の設計」と「整理」の話です。

まんだらけの「生前見積」が示したもの

まんだらけが数年前から「生前見積」というサービスをはじめた。

いずれ訪れる終わりの時に備え、所有するコレクションをあらかじめ査定し、出口を設けておく。

これは単に古書の世界にとどまらず、あらゆる資産に共通する課題である。

不動産、株、家具。

いずれも「買う」瞬間は高揚感に包まれるが、難しいのは「売り」にある。

この出口戦略をどう描くかで、人生の暮らし方そのものが変わってくる。

私は日々、古書や家具の「入口」と「出口」の両方に立つ仕事をしている。

だからこそ、買う側の歓びと、手放す側の現実が、同じ場所に並んで見える。

天国へは何も持っていけない

資産を増やすことは、ゲームのように刺激的だ。

高級マンションを買えば理想の住まいに暮らせる。株や暗号資産で儲ければ、資産運用の効率に酔うこともできる。

だが、そのルールは残酷だ。

どれだけ蓄えても、最後には何ひとつ持っていくことはできない。

これは宗教やスピリチュアルの言葉を借りずとも、明快な事実である。

都心不動産と仕手株的な現実

都内のマンション価格は平均で「億を超えた」と言われて久しい。

しかし現場の声を拾えば、すべてが右肩上がりではない。

実際には仕手株のように価格が吊り上げられ、現実には値崩れしている物件も少なくない。

情報に触れるほど、親の仇のように物件情報やメルカリを探す人の姿が浮かぶ。

出物に出会う瞬間はたしかにある。

だが、その裏には必ず「手放す誰か」がいる。

老いてなお資産に執着する人もいれば、買値より安くても「手放したい」と考える人もいる。

正しいか間違いかは、外部が判断できるものではない。

ただ、その出口の設計にこそ人生観が宿る。

「買う」と「売る」は別物

株も不動産も家具も、「買う」という入り口は似ている。

市場に現れた瞬間を見極め、価格を比較し、将来の値上がりを想像する。

だが、「売る」となると話はまったく別だ。

売りの判断には、次の要素が絡む。

- 年代:若ければ時間を味方につけられるが、歳を重ねれば出口は近づく。

- 保有コスト:不動産には固定資産税、家具やコレクションには保管費や管理の手間がかかる。

- 市場の動き:価値が伸びるものもあれば、需要が急速に失われるものもある。

この「売り」のタイミングをどう設計するかが、資産の価値を最大化する唯一の方法といえる。

同世代への提案:出口を意識して一覧化する

もし私と同じ世代である40代前後ならば――

おすすめは「持ち物・購入金額・購入日・現在の相場」を一覧化し、出口を見立てることだ。

- どこで手に入れたか

- いくらで買ったか

- いま市場でどの程度の価値があるか

これらを冷静に記録しておけば、「最大化の局面で売り抜ける」という選択肢を合理的に取れる。

資産運用と同じく、エントリーだけでなくエグジットの設計が肝要である。

しかし、所有の本質は別にある

とはいえ、個人的な好みを言えば、数字上の最大化よりも「好きなものを見つけて買い、大切に愛用する」ほうが豊かだと思う。

含み益で楽しむことはあっても、本質は「使う」「愛でる」。

家具も一気に揃えるのではなく、少しずつ、自分の暮らしに沿うものを選び集めていくことに意味がある。

高級家具店に行けば、プロが一式をコーディネートしてくれる。

ホテルライクな住まいをすぐに整えることもできる。

だが、私にとってそれは完成品すぎて、感性に響かない。

未完成で、時間とともに整っていく暮らしこそが、自分らしい。

資産としての家具は機能するか

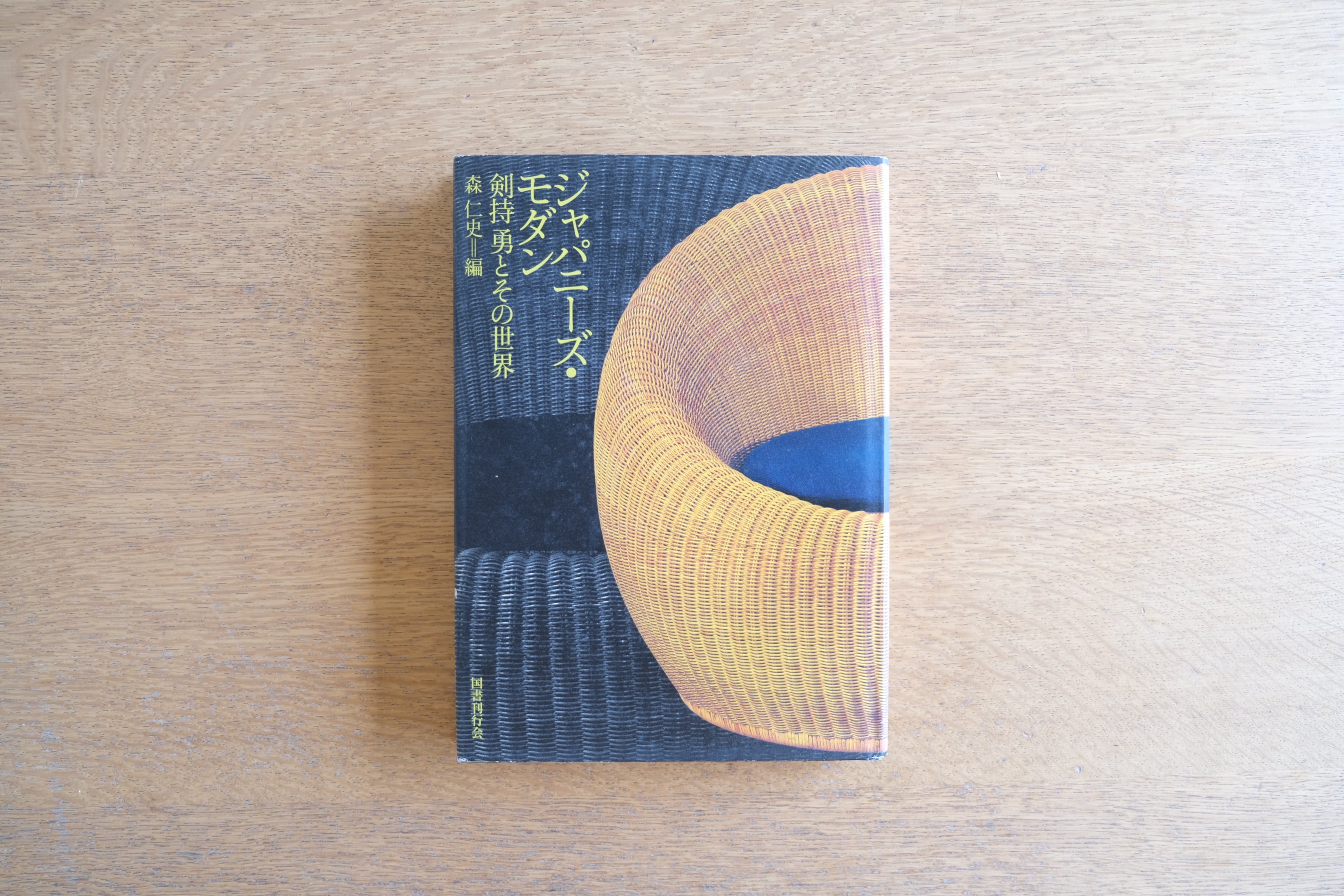

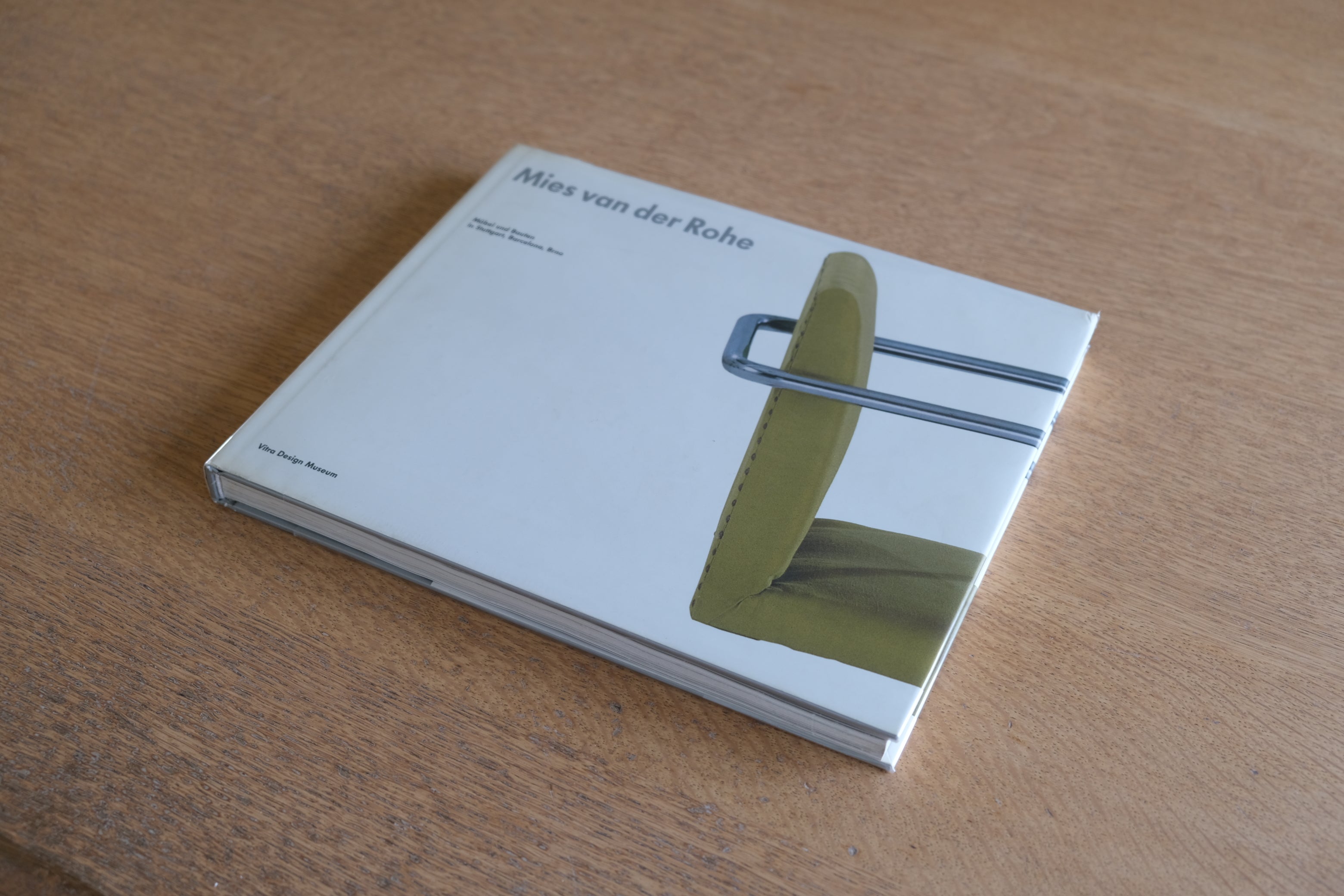

家具や古書は資産になるのか。

答えは「部分的にはYes」だ。

実際に名作家具やヴィンテージは国際市場で高値がつく。

しかし重要なのは、どこで手に入れたか。

新品で高額購入した瞬間に価値が目減りすることも多い。

一方で、セカンダリー市場や海外で見つけた品なら、時に大きなリターンを生む。

ただし、寝かせて10年先に価値が跳ね上がるものを買い揃えたとしても、その間にキャッシュが尽きれば意味がない。

「売り抜ける」戦略を描かないまま集めすぎれば、資産どころか負債になる。

出口戦略と暮らしの美学

結局のところ、資産の出口戦略は冷酷な数字の論理にすぎない。

しかし暮らしの美学はそこに留まらない。

人生を動的にとらえ、旅や経験に投資する人もいる。

逆に、日常の中でモノを愛で、静かに豊かさを育む人もいる。

どちらも正解で、議論すら不要だ。

大切なのは、自分の人生観に即した「出口の形」を描くこと。

売り抜けて資産を最大化するのもよし。

最後まで愛用し、手放さずに生を全うするのもまた美しい。

結びに

買うのは容易く、売るのは難しい。

不動産、株、家具――形こそ違えど、その本質は共通している。

出口戦略を意識すれば、資産としての側面を強化できる。

一方で、愛着をもって暮らしに根づかせれば、資産を超えた豊かさを得られる。

そのあいだで揺れるのが、人の生き方であり、モノとの関係の奥深さである。

だから私は、売るために集めるのではなく、

いつか手放すことを前提に、選んでいる。

関連記事

👉 関連記事:

天国へは持っていけないけれど:ものを所有することの意味と価値

この記事について

本記事は、選品舎/Helvetica を運営する大西健が執筆しています。

ヴィンテージ家具・古書の選品、販売、記録を通じて、

「残るもの/残らないもの」の判断基準を実務の中で整理しています。

この判断軸の全体像は、残るものを選ぶという行為についてに記録しています。