古都と港町──神戸にみる文化の循環とデザインの行方

京都は残し、神戸は巡らせる──港町が育てた「軽やかな文化」

港の空に、巨大な魚が跳ね上がる。フランク・O・ゲーリーが手がけた《フィッシュ・ダンス》は、 神戸の街に不意に現れる異国の夢のようだ。

この記事は観光案内ではありません。

都市が文化を「残す/巡らせる」リズムの違いから、古書と家具がどのように価値を帯びていくかを考えます。

港の空に跳ねる魚──《フィッシュ・ダンス》という象徴

メリケンパークで《フィッシュ・ダンス》を見上げるたびに思う。

神戸という都市は、ただ残すのではなく、巡らせてきた街なのだと。

ここで重要なのは、これを「建築」と言い切るよりも、都市の肌理に置かれたパブリックアートとして捉えることだ。

魚のかたちは、異国の気配を受け止め、生活へ混ぜ、次の時代へ渡していく神戸の性質を、そのまま外形化している。

京都は残し、神戸は巡らせる

東京は情報と経済の中心であり続けている。だが文化の源流を辿れば、京都や神戸が浮かび上がる。

京都は千年の都として文化財を抱え、「残す」都市である。

様式美、伝統、手仕事。そのどれもが保存と継承によって磨かれ続けてきた。

対照的に、神戸は「巡らせる」都市だ。港町として異国文化を受け止め、生活に取り入れ、また次の時代へと流していく。

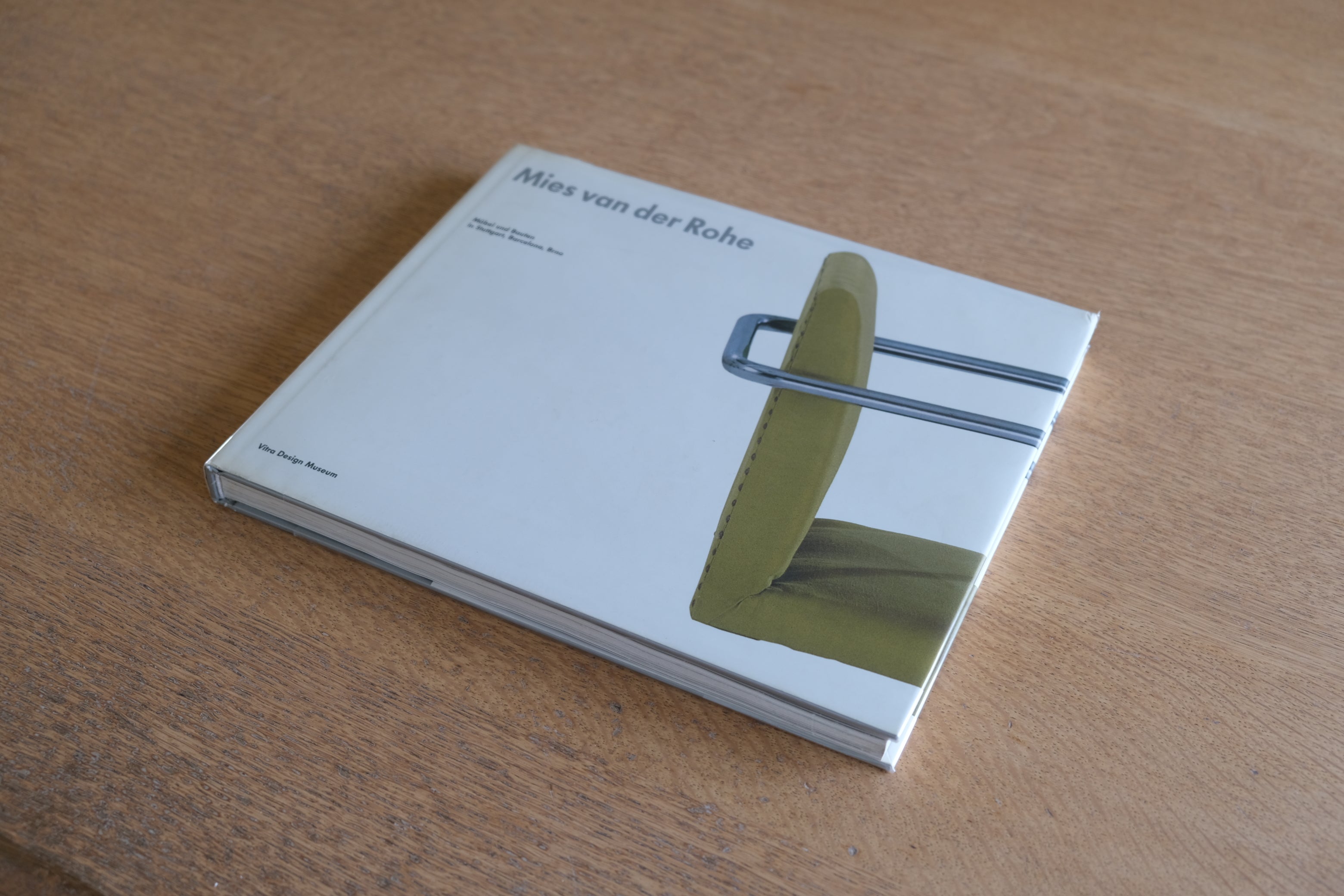

欧米の家具、建築、インテリアはまず神戸に入り、全国へ広まった。

港町が育てた“軽やかな文化”

神戸では、暮らしとモノの距離が軽い。

バブル期に集められた家具や工芸は、いま再び市場に現れている。倉庫に眠らせるのではなく、次へと渡していく。

これは単なる消費ではない。文化を更新し続ける営みに近い。

神戸は、その循環のハブとして機能している。

三十年で立ち上がる価値

私は仕入れを考えるとき、「変革期から三十年」という時間軸を大切にしている。

高度成長、バブル、震災、ITバブル──社会に大きな揺らぎがあった時期に作られたモノは、 三十年を経て文脈を帯びはじめる。

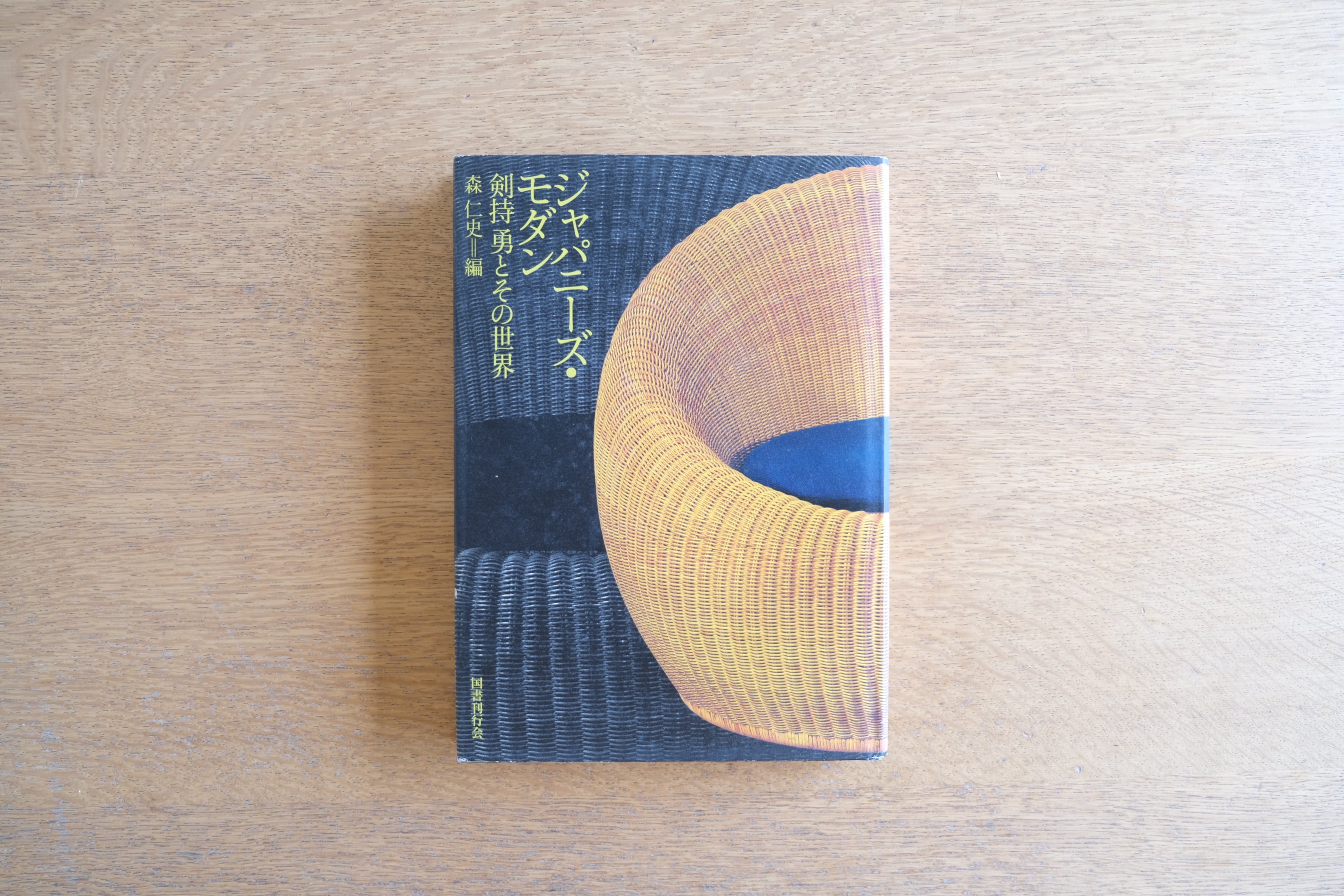

1980年代の家具や図録が再評価されるのもこの周期だ。

神戸の市場には、その“文脈をまとったモノ”が自然と現れてくる。街そのものが、文化を回復する装置のように働いている。

商いとの接続

古書や家具を選ぶ私にとって、この“巡る文化”はただの観察ではない。

仕入れの現場で出会うモノの背景には、必ず時代の空気が宿っている。

手放された瞬間に終わるのではなく、次の持ち主で新しい物語を始める。

その循環がもっとも鮮明に見える街が、神戸なのだと思う。

選品舎は、この「巡る都市」のリズムの中で、モノが再び物語を始める地点を見極めていきたい。

地方都市の沈みと、神戸の位置づけ

骨董市場や古書店が静かに消えていく街もある。

文化が巡る前に、滞ってしまう場所が増えている。

その中で、神戸のように文化を巡らせ続ける都市は希少だ。

拠点を選び、資産を積み重ね、文脈を繋いでいくうえで、この街は無視できない存在になる。

結び──文化を巡らせるということ

京都は残し、神戸は巡らせる。

文化の異なるリズムを抱えた二つの都市を対比することで、日本のモノと文化の行方が見えてくる。

神戸の循環のなかで、古書や家具は単なる商品ではなく、時代の痕跡として立ち上がっていく。

選品舎では、その文脈をもとに選定を重ねていくつもりだ。

文化を抱え込みすぎず、手放しすぎず、次の世代へ巡らせていく。

その軽やかさが、未来の商いの礎になると信じている。

関連記事・おすすめリンク

この記事について

本記事は、選品舎/Helvetica を運営する大西健が執筆しています。

ヴィンテージ家具・古書の選品、販売、記録を通じて、

「残るもの/残らないもの」の判断基準を実務の中で整理しています。