家具に出口戦略はない ─ それでも価値が残る理由

家具は投資になる──そう語る声がある。

だが、出口戦略のない投資は、ただの願望だ。

これは投資指南の記事ではありません。

家具を「売れるかどうか」ではなく、「なぜ価値が残るのか」という思想の側から捉え直すための記録です。

家具を投資として語る人々

一部のメディアやSNSでは、「家具も資産になる」「今のうちに買えば高く売れる」 といった言説が散見される。

だが、そこで語られているのはいつも“入口”だ。 どこで買うか、何を選ぶか、どれだけ希少か。

本当の勝負は、出口にある。

家具の売却インフラは、存在しない

時計には専門店があり、車には査定ネットワークがある。 アートにはギャラリーとオークションの流通が整っている。

だが家具には、それがない。

高額家具を一般人が売るためには、ヤフオクかメルカリという 消費者間取引しか残されていない。 オークションハウスに持ち込むには、言語、選定、送料、手数料、 そして“そもそも出せるかどうか”という壁が立ちはだかる。

結果、「売る道筋」を描けないまま、所有者は困惑する。

「買い戻し」を販売店に求めるリスク

相場が上がった家具を理由に、 「市場ではもっと高い」と販売店へ買い戻しを求める行為は、 遺恨しか生まない。

買い手の論理と、売り手の現実。 そこには、冷たい溝が横たわっている。

結局、価値を知らない人間に渡っていく

家具の持ち主が亡くなり、 価値を知らない相続人の手に渡る。 そして処分されるか、リサイクルショップへ流れ込む。

いま、日本各地の店には、 90年代のイタリアンモダンや北欧家具が静かに並んでいる。 価値はある。だが、伝わらないまま流通している。

それでも、ニトリとは違う

ここまで否定的な構造を語ってきたが、 はっきりさせておきたい。 価値がゼロになるわけではない。

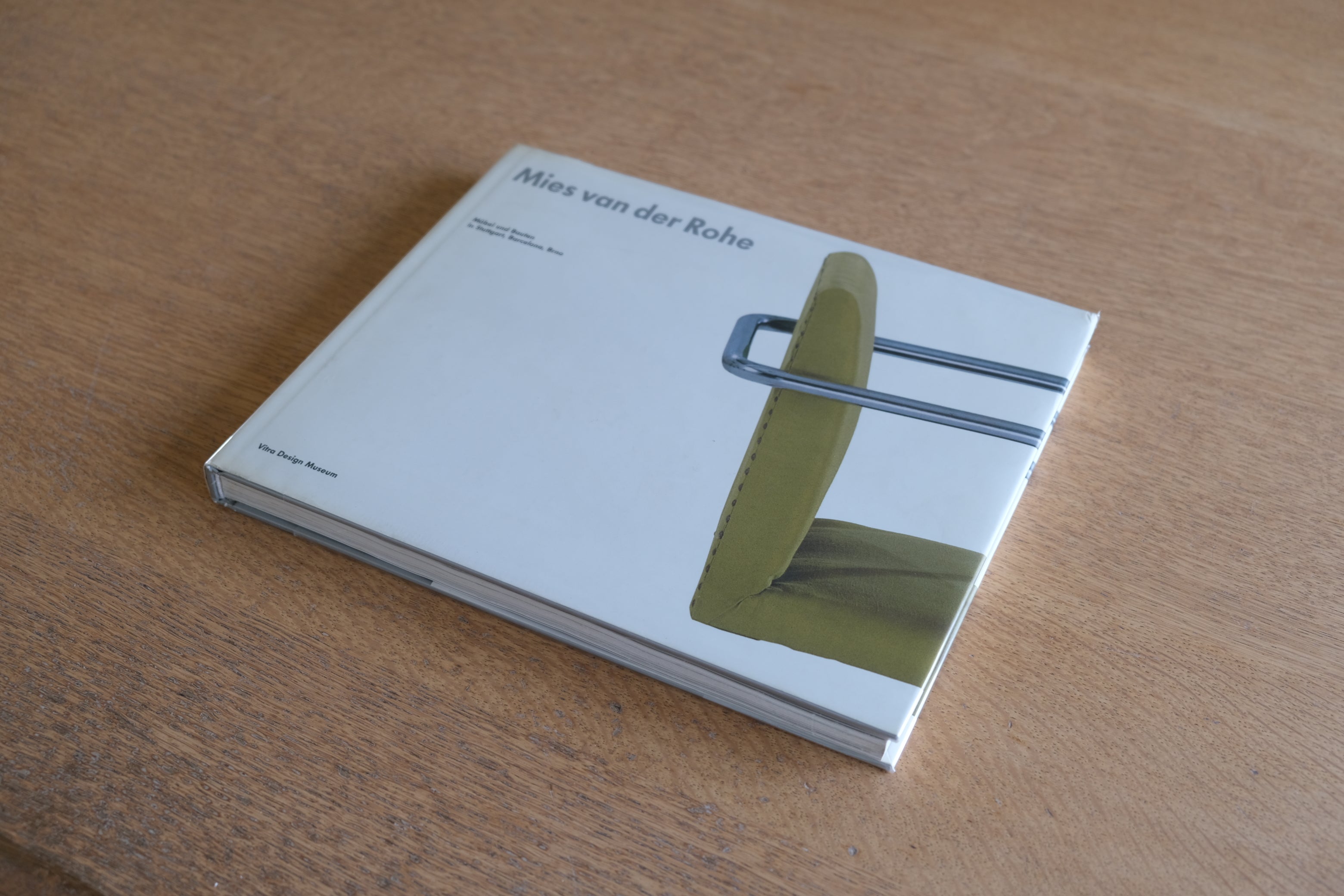

希少性、造形、背景、作家性。 それらが積み重なった家具は、確実にお金になる。 その違いを見極められる者だけが、次へ進める。

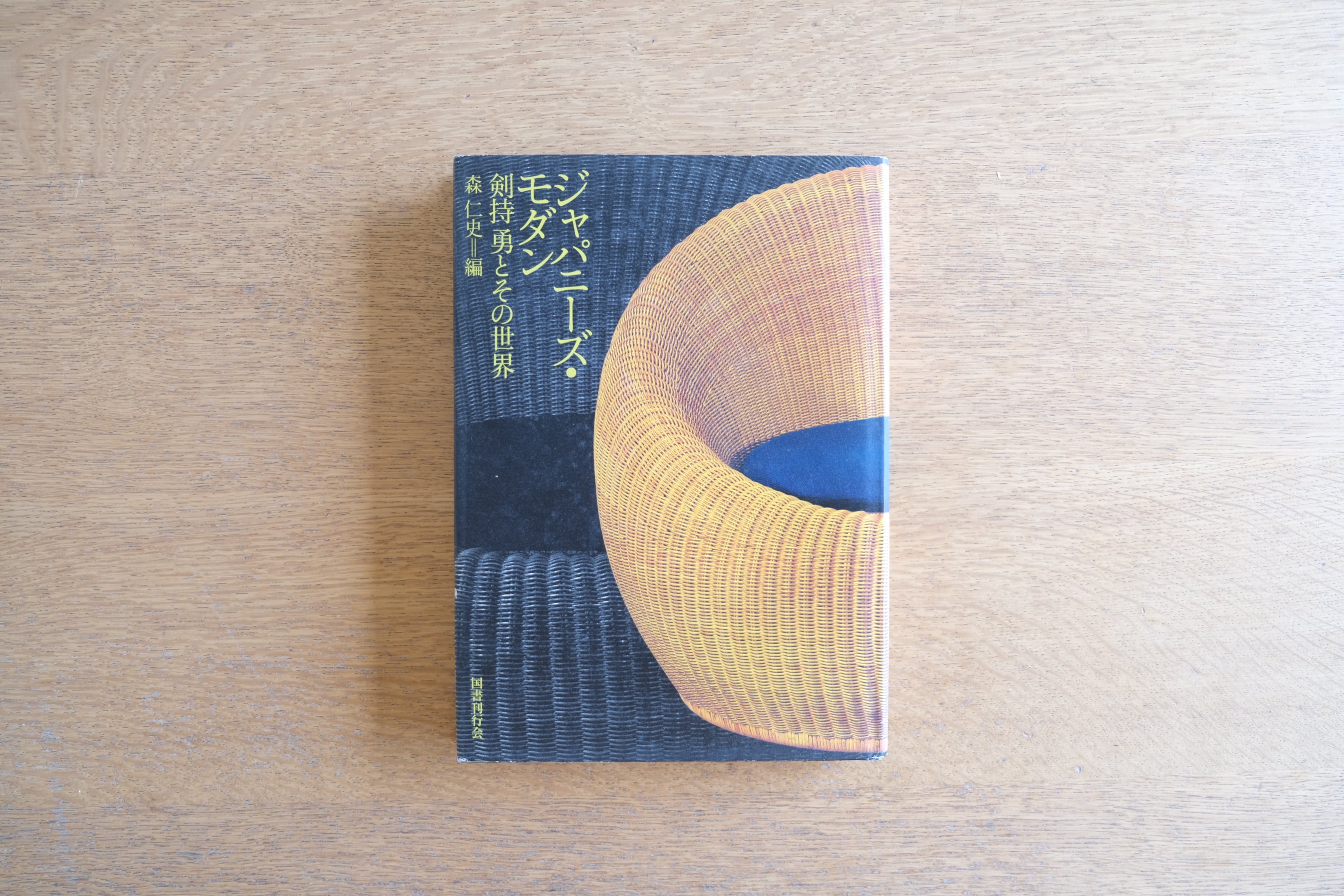

90年代の波と、所有者交代期

1990年代、日本には世界中から家具が輸入された。 それらは、いま所有者交代の時期を迎えている。

一気に市場へ放出される家具たち。 それを拾い上げ、次へつなぐ視座が問われている。

結論:家具に出口戦略はない

家具は投資商品ではない。 戦略ではなく、思想と文脈で価値が残るものだ。

それでも、目利きと選品、つなぐ意志が、 未来を静かに変えていく。