雑誌を売るという、ささやかな営み ─ 変わってしまった媒体と、なお残す理由

雑誌は終わりつつある──それでも、古い雑誌を売りつづける理由

20年ぶりに、雑誌棚の前で足が止まった

コンビニで立ち読みをしなくなって、もう20年以上が経ちます。先日ふと立ち寄ったとき、 久しぶりに雑誌コーナーの前で足が止まりました。

薄くなった雑誌が示すもの

棚そのものが小さくなっていることは、以前から知っていました。それでも、久しぶりに手に取った雑誌が、 想像以上に「薄く」なっていたことには驚きました。

昔の雑誌は、広告ばかりで読むところが少ない──そんなふうに感じていた時期もあります。 けれど今あらためて見比べると、その“広告で埋まっていた誌面”ですら、 いまの雑誌よりはるかに多くの情報や、時代の空気を抱えていたのだと分かります。

たとえば賃貸情報誌。以前は細かな物件情報が文字だらけで並んでいたものが、 今では大きな文字と余白が目立ち、同じ情報量なら10ページもあれば足りてしまいそうなスカスカ感があります。

雑誌という媒体は、静かに役割を終えつつある

それは単なる紙面構成の変化ではなく、「雑誌」という媒体そのものの構造が、 静かに終わりつつあることを意味しているのかもしれません。

それでも、雑誌を売りつづける理由

そんな状況の中で、古い雑誌を扱うことには、正直なところ迷いもあります。 一冊ずつ仕入れ、調べ、撮影し、登録し、発送する。かかる手間のわりに、利益は薄い。 商売として見れば、はっきり言って「割に合わない」仕事です。

それでも、私は雑誌を扱うことをやめていません。単なる在庫としてではなく、 「今読む意味のある号」を探す営みとして続けています。

雑誌は「記録」として再定義できる

ある号は「収納特集」として刊行されたものかもしれません。しかしページをめくっていくと、 空間の使い方、写真のトーン、家具や照明の選び方……それらは「〇〇な暮らしの教科書」として読み替えることもできる。

雑誌は、特集テーマだけで消費されていく一過性の媒体でありながら、 切り口を少し変えるだけで、まったく別の意味を帯びることがあります。 見立てと編集の力によって、かつてのコンテンツが、いまふたたび息を吹き返すことがあるのです。

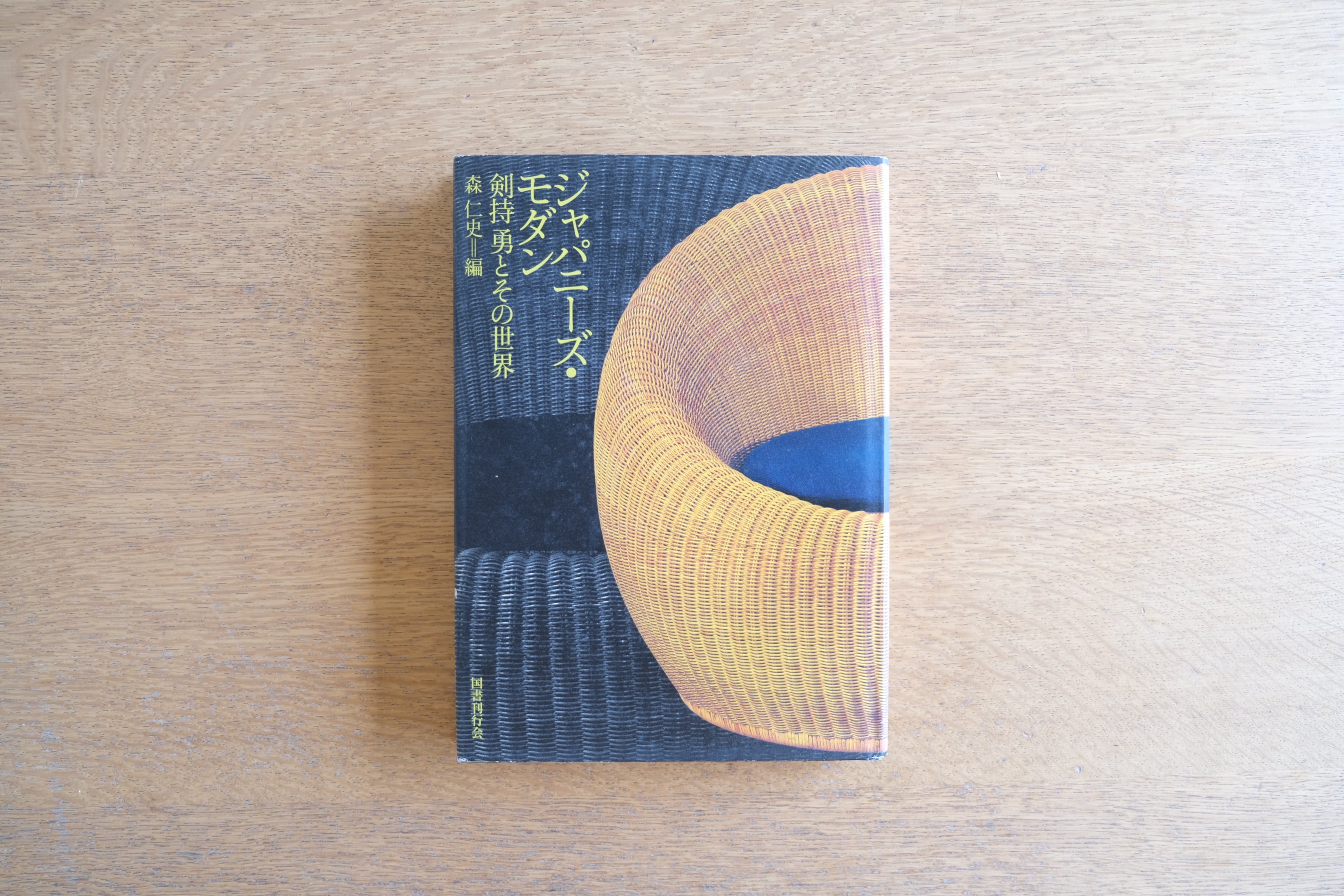

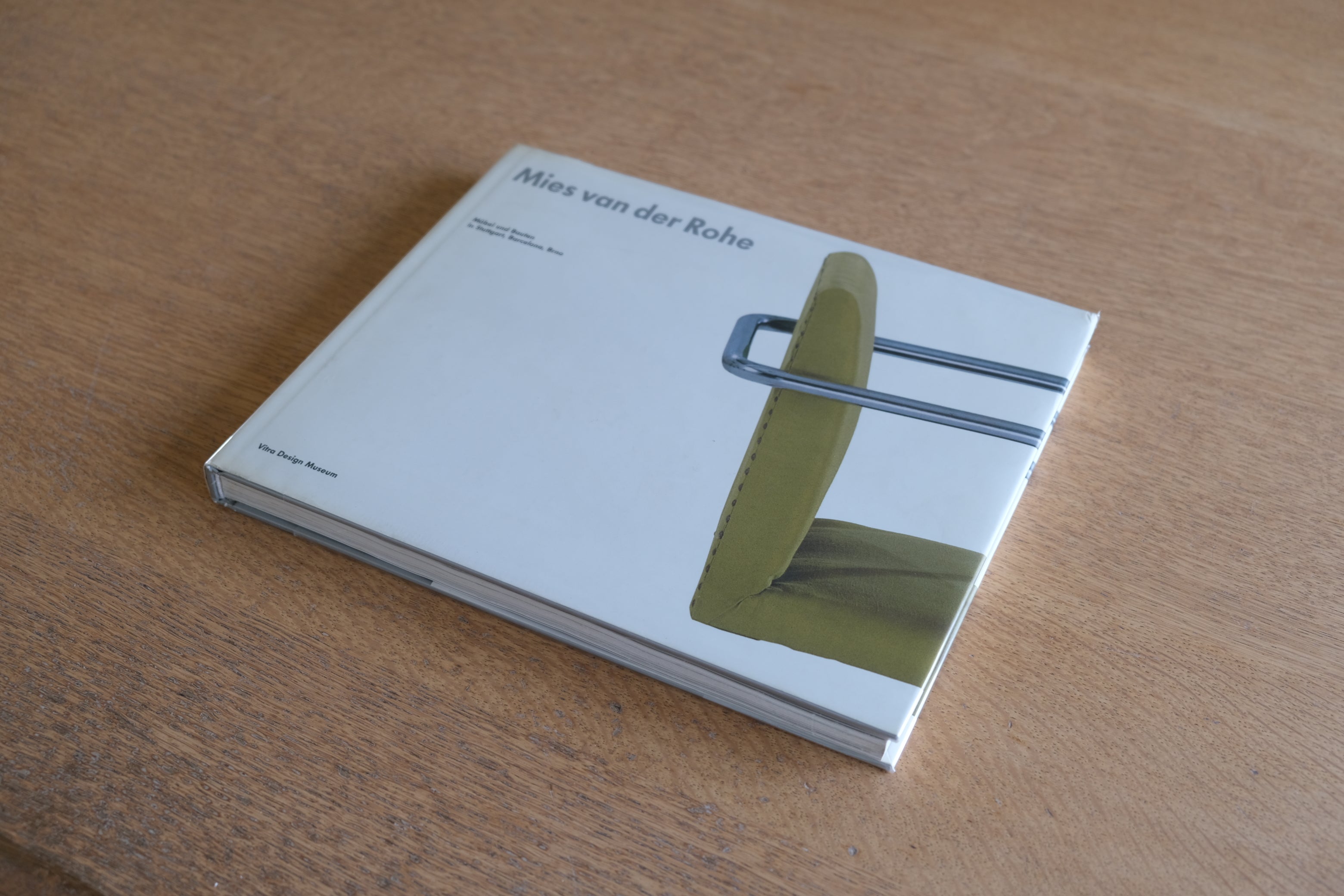

仕入れの現場では、価値の分かりやすいものばかりを扱えるわけではありません。 むしろ、価格も需要も読みづらい「不明瞭な一冊」の中にこそ、 編集者の思想や、当時の文化の断片がそのまま残っていることがあります。

ページの端に残る空気感。紙のざらつき。写真の粒子。手書きの間取り図や、今はもうないショップの広告。 いまの雑誌では出会えない、ひとつの「時代の構造」がそこに閉じ込められています。

雑誌を売ることは、商売であると同時に、そうした「記録」を選び取る行為でもあります。 どの号を残し、どの号を見送るのか。その判断の積み重ねが、選品舎のアーカイブになっていきます。

古い雑誌を読むことは、懐かしむことではありません。いまの暮らしを、 過去の編集思想というフィルターで見直すことです。

それができる号だけを、私は棚に残しています。

関連リンク(時間・記憶・資産としてのモノ)

この記事について

本記事は、選品舎/Helvetica を運営する大西健が執筆しています。

ヴィンテージ家具・古書の選品、販売、記録を通じて、

「残るもの/残らないもの」の判断基準を実務の中で整理しています。