図録という梯子|バブル期の残像と、ページを渡る楽しみ

図録は、未来へつながる梯子

展示室の空気を、時間ごと持ち帰る。図録は「記録」でありながら、暮らしの中で美術を反芻するための器でもある。 いま下火と言われる時代にこそ、紙が残す確かさを見直したい。

図録とは、美術館や博物館の展覧会内容を記録した出版物です。作品写真、解説、年表──。 その一冊には、展示空間の空気を持ち帰るための仕組みが静かに収められています。

図録とは何か

図録とは、美術館や博物館の展覧会内容を記録した出版物です。作品写真、解説、年表──。 その一冊には、展示空間の空気を持ち帰るための仕組みが静かに収められています。 観客の一割が手にすると言われるのは、体験を確かな形に留めておきたいという、 ごく自然な欲求の表れなのでしょう。

図録の歴史──バブル期に花開いた印刷文化

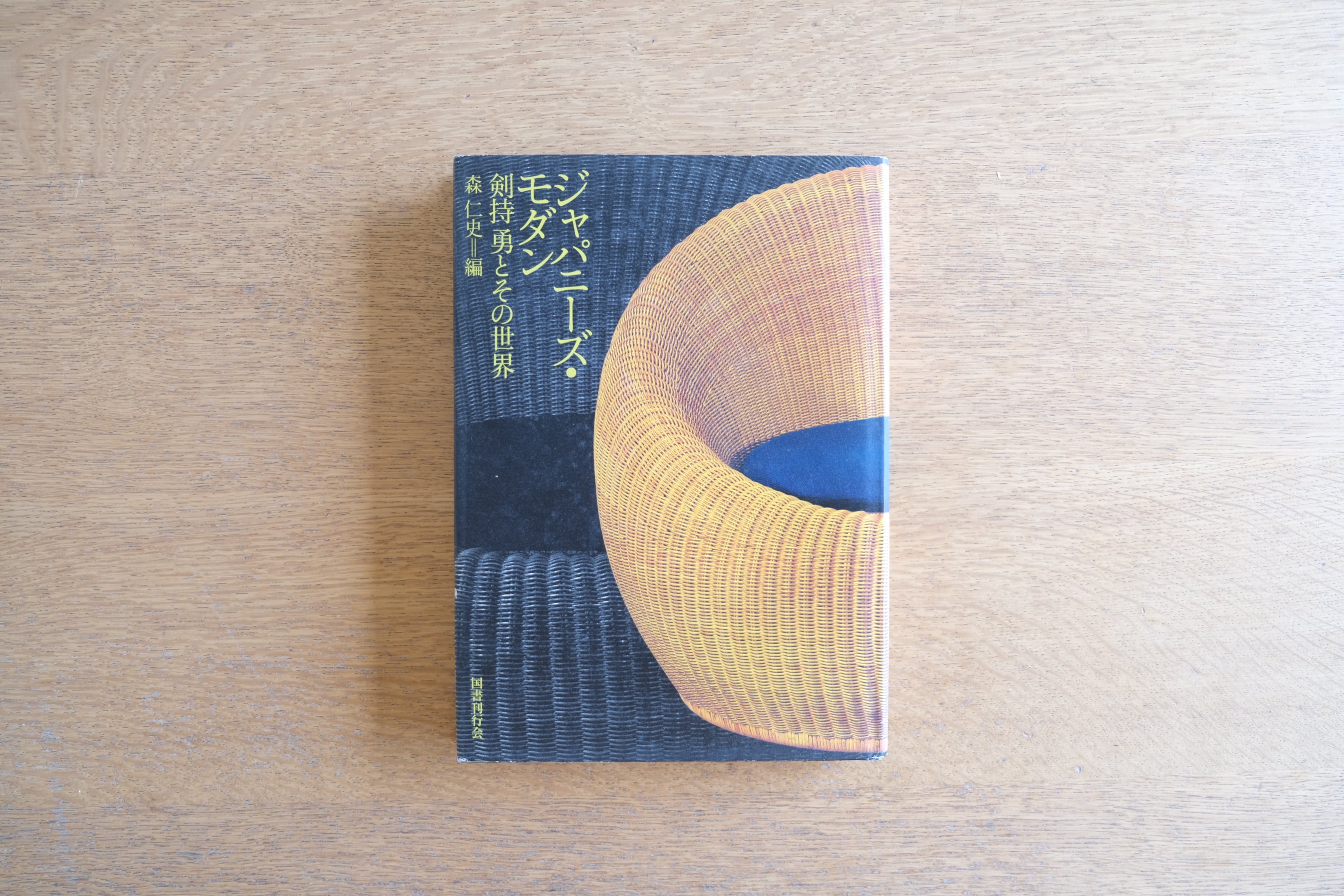

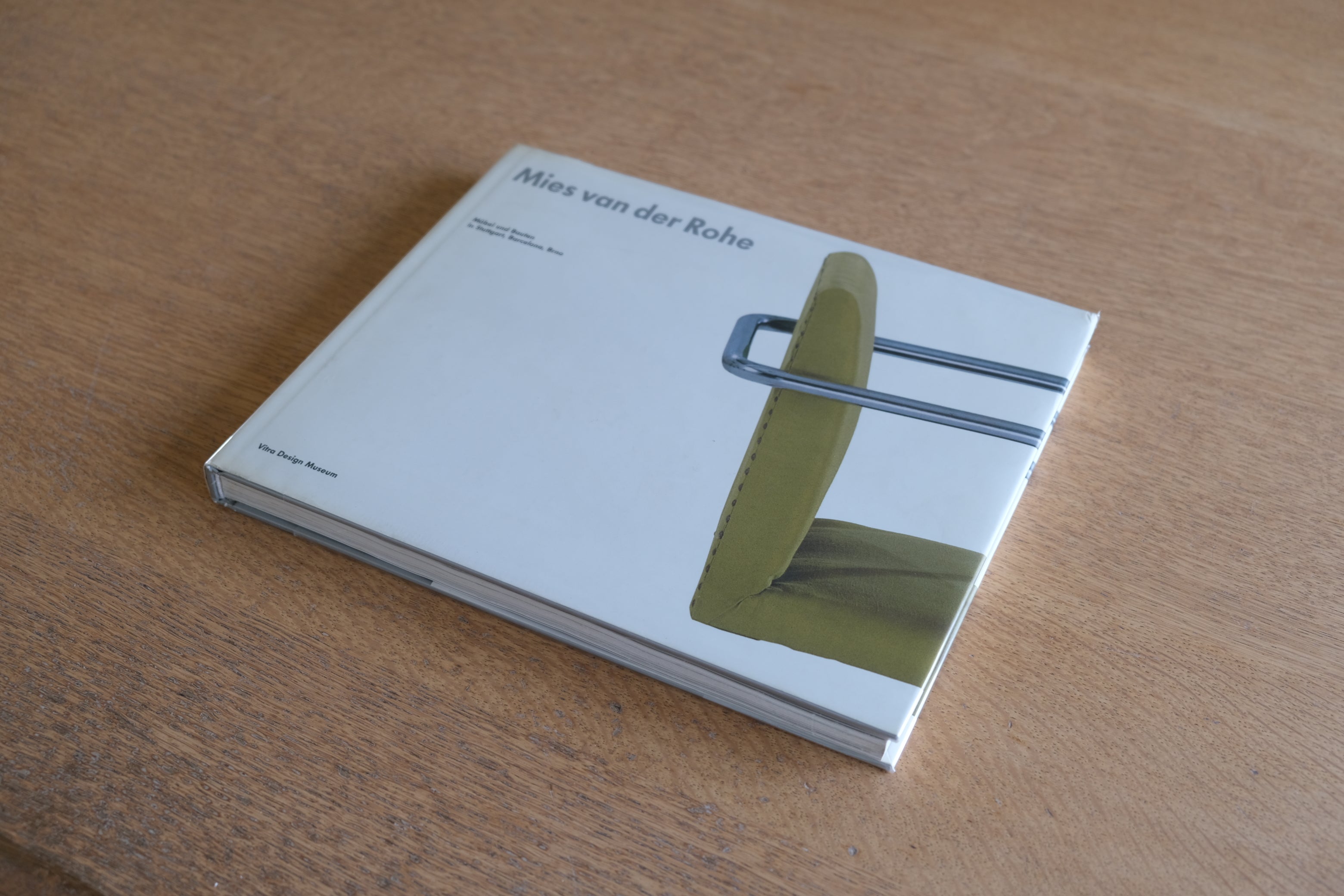

図録がもっとも輝いたのは、1980年代のバブル期でした。 高精細なカラー印刷、企業メセナ、豪華な装丁。 厚い紙の重さも、インクの沈み方も、当時の経済と熱量をそのまま写し取っています。

豪華さは単なる贅沢ではなく、「文化を誇示する形式」でした。 ページをめくると、作品だけでなく、その背後にある時代の空気までもが静かに立ち上がる。 図録とは、暮らしの中で美術を反芻するための、豊かな器だったのだと思います。

図録の現在──デジタル化と“残り続ける確かさ”

いま図録は下火です。デジタルアーカイブは便利で、制作費は年々高騰し、 かつての豪華本は少なくなりました。それでも、紙には「残り続ける確かさ」があります。

サーバーが閉じても、紙は棚に並び続ける。 誰かの手に渡り、また別の部屋に移動し、時代を超えて生き残る。 図録は静かに移動しながら、美術を未来へ運ぶ小さな船のような存在です。

図録を“梯子”する楽しみ

コロナ禍を経て私は、過去の図録を梯子のように読み比べる楽しさを知りました。 離れた時代の展覧会が、ページの中で不意につながる瞬間があります。 作家と作家、テーマとテーマ、形式と形式が、時を跨いで対話を始める。

混雑した展示室では気づけなかったものが、静けさの中でページをめくることで、 ゆっくりと見えてくる。その感覚は、図録にしかできない体験です。

もちろん、現場でしか得られない揺らぎや迫力もあります。 しかし私はいま、図録を通じて「時間を引き伸ばす美術」を選び取りたいと思っています。 一冊の本を日常に置き、必要なときだけ開く。その営みは、 美術を生活の温度へ溶かす静かな仕組みです。

選品舎として──図録を未来へ渡す

選品舎で扱う図録は、ただの在庫ではありません。 文化の断片を未来へ手渡すための、小さなアーカイブです。 一冊を選ぶことで、美術との距離はほんの少し変わります。

豪華さの背後に流れる時代の痕跡を拾い上げ、そのまま静かに次へ渡すこと。 選品舎は、そんな役目を担う場所でありたいと思っています。 図録は、いまも確かに未来へつながる梯子です。

問いかけ

みなさんの家にも、背表紙だけ残っている図録はありますか?

この記事について

本記事は、選品舎/Helvetica を運営する大西健が執筆しています。

ヴィンテージ家具・古書の選品、販売、記録を通じて、

「残るもの/残らないもの」の判断基準を実務の中で整理しています。